Magdeburg. Eine neue Studie zeigt, dass das Rückenmark weit mehr ist als ein Übertragungsweg. Es spielt eine aktive Rolle in der Sinnesverarbeitung.

Forschende des Leibniz-Instituts für Neurobiologie (LIN) und der Universitätsmedizin Magdeburg konnten in einer wegweisenden Studie zeigen, dass das Rückenmark weit mehr als ein bloßer Übertragungsweg ist, der Sinnesreize aus dem Körper lediglich weiterleitet. Stattdessen kommt es bereits im Rückenmark zu einer Vorverarbeitung von Sinnesreizen. Diese Ergebnisse wurden jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht und könnten langfristig neue Ansätze für die Behandlung neurologischer Erkrankungen ermöglichen.

Das Rückenmark als flexibles Verarbeitungsmodul

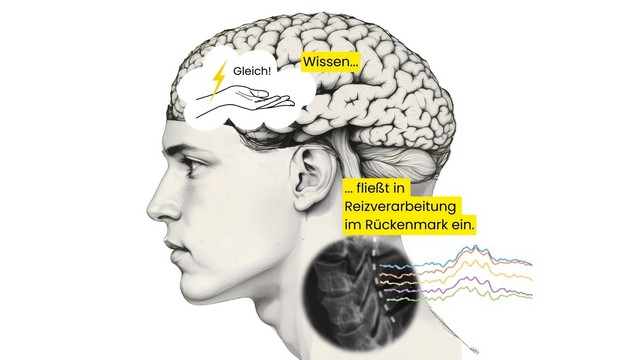

„Unsere Wahrnehmung ist immer eine Interpretation, basierend auf unserem Vorwissen und unseren Erfahrungen. Entsprechend ist schon lange bekannt, dass sich die Verarbeitung eines Sinnesreizes im Gehirn je nach Vorwissen verändert. Wir konnten nun erstmals zeigen, dass Vorwissen die Reizverarbeitung nicht erst im Gehirn, sondern bereits im Rückenmark verändert“, erklärt der Neurologe Dr. Max-Philipp Stenner, Erstautor der Studie. Die Entdeckung des Forschungsteams erfordere somit eine grundlegende Erweiterung bisheriger Theorien zur Hirnfunktion, wonach das Gehirn als „Vorhersagemaschine“ sensorische Eindrücke basierend auf Erwartungen interpretiert.

Von der Klinik ins Labor

Um die Informationsverarbeitung im Rückenmark messen zu können, nutzten die Forschenden ein bewährtes Verfahren aus der Schmerztherapie. Dabei werden Elektroden in die Nähe des Rückenmarks implantiert, um das Rückenmark elektrische zu stimulieren. Im Rahmen der Studie war diese Stimulation vorübergehend ausgeschaltet, und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten über die Elektroden elektrische Signale aufzeichnen, welche das Rückenmark selbst produziert. „Dadurch können wir dem Rückenmark bei seiner eigentlichen Arbeit zuhören“, so Dr. Stenner.

Im Experiment hörten die Teilnehmenden zunächst einen Ton, auf den nach einem kurzen Zeitraum ein Stromreiz am Handgelenk folgte. Wenn der Zeitraum zwischen Ton und Reiz gleichblieb, konnten die Personen den Reizzeitpunkt anhand des Tons genau vorhersagen. Schwankte der Zeitraum jedoch, war keine genaue Vorhersage möglich. Das Ergebnis: Die Signale im Rückenmark waren schwächer, wenn der Reiz vorhersagbar war, und stärker, wenn er überraschend kam. Besonders bemerkenswert ist, dass dieser Effekt bereits etwa 13 Millisekunden nach dem Reiz auftrat – noch vor der ersten Reizverarbeitung im Gehirn.

Im Fokus der Studie standen dabei die sogenannten hochfrequenten Oszillationen. „Diese Nervensignale sind eine Art Sprache des Rückenmarks, die bisher kaum erforscht war. Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese Signale entscheidend an der kontextabhängigen Reizverarbeitung beteiligt sind“, sagt Dr. Stenner.

Um die Ergebnisse zu überprüfen, führten die Forschenden ein ähnliches Experiment mit gesunden Personen durch. Hier wurden die Signale nicht-invasiv über Elektroden am Hals gemessen. Auch hier bestätigte sich: Vorwissen beeinflusst die Signalstärke – und das bereits im Rückenmark.

Meilenstein für die Hirnforschung – mit Bedeutung für die Klinik

Das Rückenmark ist die erste Station im zentralen Nervensystem, an der Signale aus dem Körper unterhalb des Halses ankommen. Was hier geschieht, beeinflusst die nachfolgende Informationsverarbeitung im Gehirn. „Wer verstehen will, wie das Nervensystem Reize verarbeitet, muss das Rückenmark als erste Verarbeitungsstation mit einbeziehen“, sagt Dr. Stenner. Gleichzeitig zeige die Studie, dass das Rückenmark ohne Berücksichtigung von Kognition nicht vollständig verstanden werden kann.

Die für die Studie genutzte Methode ermöglicht eine besonders präzise Untersuchung der Abläufe im Rückenmark. Erste Folgestudien befassen sich mit der Frage, wie sich die Reizverarbeitung vor Bewegungen ändert – Erkenntnisse, die für das Verständnis von Bewegungsstörungen wie bei der Parkinson-Krankheit entscheidend sein könnten und langfristig dazu beitragen könnten, neuartige Therapien zu entwickeln.

Dr. Max-Philipp Stenner leitet die Forschungsgruppe Motorisches Lernen am Leibniz-Institut für Neurobiologie und arbeitet als Assistenzarzt in der Sprechstunde für Bewegungsstörungen der Universitätsklinik für Neurologie Magdeburg. Unterstützt wird seine Arbeit von der VolkswagenStiftung im Rahmen eines Freigeist-Fellowships.

Originalpublikation:

„Prior Knowledge Changes Initial Sensory Processing in the Human Spinal Cord“. Max-Philipp Stenner (KNeu und LIN), Cindy Marquez Nossa (KNeu und LIN), Tino Zaehle (KNeu und Medizinische Psychologie), Elena Azañón (KNeu), Hans-Jochen Heinze (ÄD), Matthias Deliano (LIN), Lars Büntjen (KNCh). Science Advances, 12/2024, DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.adl5602

Wissenschaftlicher Kontakt:

Dr. med. Max-Philipp Stenner, Assistenzarzt an der Universitätsklinik für Neurologie und Leibniz-Institut für Neurobiologie, E-Mail: max-philipp.stenner@med.ovgu.de

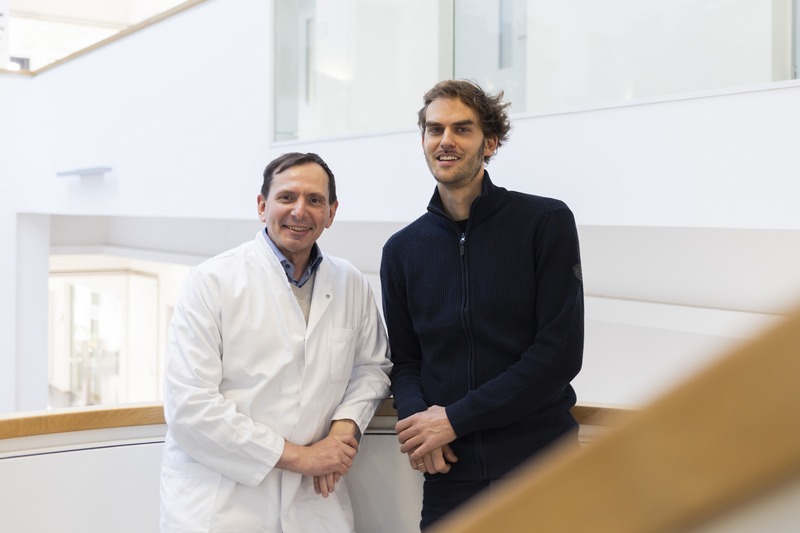

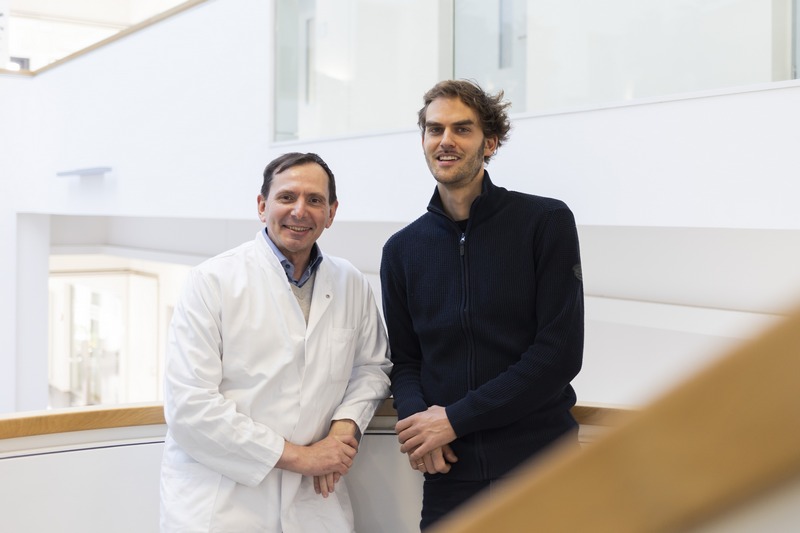

Foto: Forschungserfolg aus Magdeburg: Die beiden Studienautoren Dr. med. Lars Büntjen (links), Oberarzt der Universitätsklinik für Neurochirurgie, und Dr. med. Max-Philipp Stenner (rechts), Assistenzarzt an der Universitätsklinik für Neurologie Magdeburg und Forschungsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Neurobiologie Magdeburg, konnten mit ihrem Team in einer aktuellen Studie zeigen, dass das Rückenmark mehr ist als ein Übertragungsweg – es verarbeitet aktiv Sinnesreize. (c) Fotografin: Sarah Kossmann/Universitätsmedizin Magdeburg